Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Ce document, destiné à des étudiants de L3, explique quelques méthodes permettant de trouver numériquement les zéros de fonctions d'une variable réelle.

Vous trouverez ici le fichier pdf doczero.pdf

I Introduction

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ I Introduction

I-1 Préambule

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→ I-1 Préambule

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

L'étude générale des fonctions à variables réelles nécessite de temps à autre la résolution d'équations de

type

f(x) = 0. Autrement dit, nous sommes amenés à trouver les zéros de fonctions non linéaires,

c'est-à-dire les valeurs réelles

telles que

ou, ce qui est équivalent, à résoudre une équation

de type

telles que

ou, ce qui est équivalent, à résoudre une équation

de type

telles que

telles que

I-2 Exemple motivant: équation d'état d'un gaz

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→ I-2 Exemple motivant: équation d'état d'un gaz

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

On veut déterminer le volume

V occupé par un gaz de température

T et de pression

p. L'équation

d'état (c'est-à-dire l'équation qui lie

p, V et

T) est :

où

a et

b sont deux coefficients dépendants de la nature du

gaz,

N le nombre de molécules contenues dans le volume

V et

k la constante de Boltzmann. Il faut donc résoudre une

équation non linéaire d'inconnue

V. Ceci revient à trouver

les zéros de la fonction :

Dans le cas le plus général, il s'agit de résoudre une équation non linéaire dont on n'est pas capable de trouver une solution exacte. Dans ce cas, on dispose de quelques méthodes numériques exécutables sur des logiciels comme Matlab, Maple, Octave, Scilab pour approximer la solution exacte. Ces méthodes numériques sont toutes basées sur la construction d'une suite convergeant vers un réel vérifiant

.

vérifiant

.

Dans ce document, nous allons traiter quatre méthodes: la méthode de dichotomie, de point fixe, de Newton et de Lagrange. Pour le faire, nous avons besoin de quelques rappels d'analyse.

Dans le cas le plus général, il s'agit de résoudre une équation non linéaire dont on n'est pas capable de trouver une solution exacte. Dans ce cas, on dispose de quelques méthodes numériques exécutables sur des logiciels comme Matlab, Maple, Octave, Scilab pour approximer la solution exacte. Ces méthodes numériques sont toutes basées sur la construction d'une suite convergeant vers un réel

vérifiant

.

vérifiant

.Dans ce document, nous allons traiter quatre méthodes: la méthode de dichotomie, de point fixe, de Newton et de Lagrange. Pour le faire, nous avons besoin de quelques rappels d'analyse.

I-3 Rappels d'analyse

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→ I-3 Rappels d'analyse

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

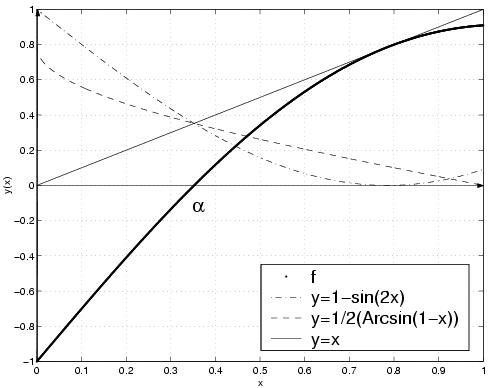

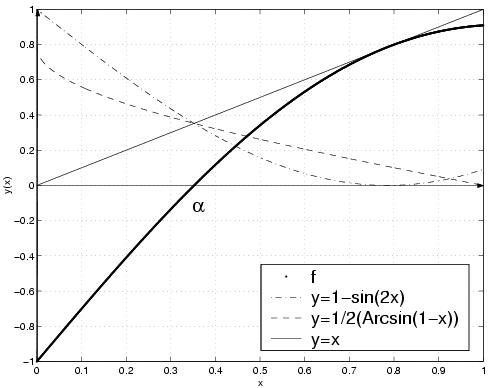

Une équation de type f(x) = 0 peut être écrite d'une manière équivalente sous la forme de g(x) = x. La fonction g est une fonction dépendante de f non unique comme le montre l'exemple suivant :

Exemple

Si

la fonction

g peut être

ou

Les instructions Matlab suivantes permettent de tracer les représentations graphiques de ces fonctions, y compris celle de la droite y = x:

Code Matlab

On voit bien que f admet un unique zéro et que les graphes des fonctions

se coupent en

.

Les instructions Matlab suivantes permettent de tracer les représentations graphiques de ces fonctions, y compris celle de la droite y = x:

Code Matlab

x = 0:0.001:1;

f = inline('sin(2*x)-1 + x');

g1 = inline('1-sin(2*x)');

g2 = inline('1/2*(asin(1-x))');

h = inline('x');

plot(x, f(x), '--.b', x, g1(x), '-.b', x, g2(x), '--b', x, h(x),'b');

legend('f', 'y=1-sin(2x)', 'y=1/2*(Arcsin(1-x))', 'y=x');

grid on;

ylabel('y(x)');

xlabel('x');

On voit bien que f admet un unique zéro et que les graphes des fonctions

I-3-1 Point fixe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→

I-3 Rappels d'analyse

→ I-3-1 Point fixe

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Définition

Un réel

est dit point fixe

d'une fonction

si

I-3-2 Multiplicité d'une racine, fonction contractante

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→

I-3 Rappels d'analyse

→ I-3-2 Multiplicité d'une racine, fonction contractante

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Définition

Soit

p un entier et

f une fonction

p fois dérivable.

Définition

Remarque

- Soit

. Si

alors g est contractante sur .

- Une fonction contractante est continue.

I-3-3 Théorème de point fixe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→

I-3 Rappels d'analyse

→ I-3-3 Théorème de point fixe

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Théorème

Soit

une fonction contractante de rapport

k. Alors

g admet un unique

point fixe

.

De plus, pour tout choix de

la suite définie par

converge vers

l quand

.

Démonstration

Etape 1: Existence de l et convergence de la suite

Remarquons d'abord que

ce qui implique que la suite

(xn) est

bien définie.

Soit

x0 dans

et

. Nous allons montrer:

Par hypothèse, on sait que

Par récurrence sur

n, on obtient:

Soit

et

on a donc:

La suite

(xn) est donc de Cauchy dans

qui est complet et par

conséquent

(xn) converge vers une limite

l quand

. Comme la fonction

g est contractante, elle est continue, et

donc

quand

. En

passant à la limite dans l'égalité:

on en

déduit que

l = g(l), c'est à dire que

l est un point fixe de

g.

Etape 2: Unicité

Soient l1 et l2 deux points fixes de g, donc alors ; comme k<1, ceci est impossible sauf si l1 = l2.

- est de Cauchy (donc convergente, car est complet)

- quand où l est un point fixe de g.

Par hypothèse, on sait que

Etape 2: Unicité

Soient l1 et l2 deux points fixes de g, donc alors ; comme k<1, ceci est impossible sauf si l1 = l2.

Remarque

Si

g est une application vérifiant

alors la suite définie par

converge vers l'unique point fixe

l de

g sur

pour tout choix de

.

De plus en faisant tendre

p vers l'infini dans

et en gardant

n, on obtient:

I-3-4 Fonctions convexes

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→

I-3 Rappels d'analyse

→ I-3-4 Fonctions convexes

I-3-5 Vitesse de convergence d'une suite

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→

I-3 Rappels d'analyse

→ I-3-5 Vitesse de convergence d'une suite

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Définition

Soit

une suite convergente vers

.

On appelle ordre de convergence de la suite

(xn) le réel fini ou infini

r>0 défini par:

.

On appelle ordre de convergence de la suite

(xn) le réel fini ou infini

r>0 défini par:

.

On appelle ordre de convergence de la suite

(xn) le réel fini ou infini

r>0 défini par:

.

On appelle ordre de convergence de la suite

(xn) le réel fini ou infini

r>0 défini par:

Exemple

Soit

. Soit la suite récurrente

définie par

avec

La suite

(xn) converge vers

et son ordre de

convergence est égal à

2. En effet:

et

I-4 Critère d'arrêt pour la résolution numérique de f(x) = 0

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

I Introduction

→ I-4 Critère d'arrêt pour la résolution numérique de f(x) = 0

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Une fois construite la suite (xn) convergeant vers l vérifiant g(l) = l, quand peut-on arrêter les itérations de l'algorithme numérique si l'on désire déterminer une valeur approchée de l avec une tolérance

fixée à l'avance.

Un bon critère d'arrêt est le contrôle de l'incrément :

fixée à l'avance.

Un bon critère d'arrêt est le contrôle de l'incrément :

- On constate la convergence : les résultats numériques se stabilisent.

- On s'arrête à l'itération

n0 si on peut montrer théoriquement que:

Exemple

Soit

f(x) = x3-4x+1. On vérifie que

f

admet

3 racines réelles

et

en posant

Un simple calcul donne les valeurs suivantes:

On constate que les valeurs numériques se stabilisent et on a alors les valeurs approchées de l1, l2 et l3 à environ près.

x0 | -2 | 0 | 2 |

x1 | -2.125 | 0.25 | 1.875 |

x2 | -2.114975450 | 0.254098301 | 1.860978520 |

x3 | -2.114907545 | 0.254101688 | 1.860805877 |

x4 | -2.114907541 | 0.254101688 | 1.860805853 |

x5 | -2.114907541 | 0.254101688 | 1.860805853 |

x6 | |||

x7 | |||

x8 |

On constate que les valeurs numériques se stabilisent et on a alors les valeurs approchées de l1, l2 et l3 à environ près.

II Méthode de dichotomie

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ II Méthode de dichotomie

II-1 Principe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

II Méthode de dichotomie

→ II-1 Principe

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Considérons une fonction

f continue sur un intervalle

.

On suppose que

f admet une et une seule racine

dans

et que

f(a) f(b) < 0. On note

le milieu de l'intervalle.

dans

et que

f(a) f(b) < 0. On note

le milieu de l'intervalle.

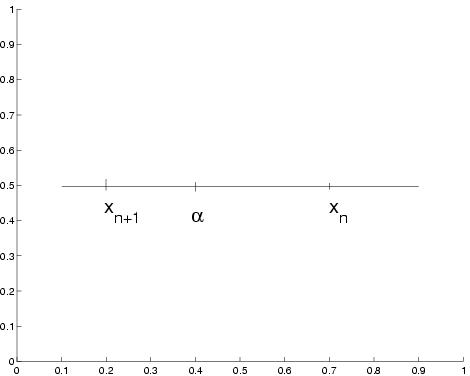

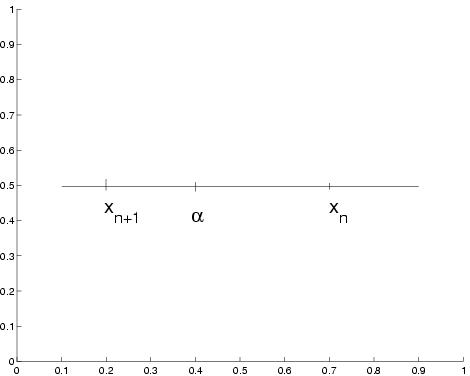

On recommence le processus en prenant l'intervalle au lieu de dans le premier cas, et l'intervalle au lieu de dans le second cas. De cette manière, on construit par récurrence sur n trois suites (an), (bn) et (cn) telles que et telles que pour tout ,

dans

et que

f(a) f(b) < 0. On note

dans

et que

f(a) f(b) < 0. On note

- Si f(c) = 0, c'est la racine de f et le problème est résolu.

- Si

nous regardons le signe de

f(a) f(c).

- Si f(a) f(c)<0, alors

- Si f(c) f(b)<0, alors

On recommence le processus en prenant l'intervalle au lieu de dans le premier cas, et l'intervalle au lieu de dans le second cas. De cette manière, on construit par récurrence sur n trois suites (an), (bn) et (cn) telles que et telles que pour tout ,

- Si f(cn) f(bn)<0 alors et .

- Si f(cn) f(an)<0 alors et .

II-2 Etude de la convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

II Méthode de dichotomie

→ II-2 Etude de la convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Théorème

Soit

f une fonction continue sur

vérifiant

f(a) f(b)<0 et soit

l'unique solution de l'équation

f(x) = 0. Si l'algorithme de

dichotomie arrive jusqu'à l'étape

n alors on a l'estimation:

Par conséquent, la suite

(cn) converge vers

. C'est aussi vrai si

.

. C'est aussi vrai si

.

. C'est aussi vrai si

.

. C'est aussi vrai si

.

Démonstration

Il suffit de remarquer qu'à chaque itération, on divise

l'intervalle par deux.

II-3 Test d'arrêt

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

II Méthode de dichotomie

→ II-3 Test d'arrêt

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Pour que la valeur de cn de la suite à la n-ième itération soit une valeur approchée de

à

près, il suffit que

n vérifie:

à

près, il suffit que

n vérifie:

.

.

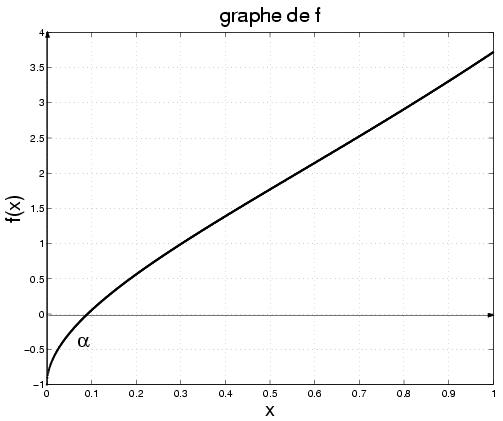

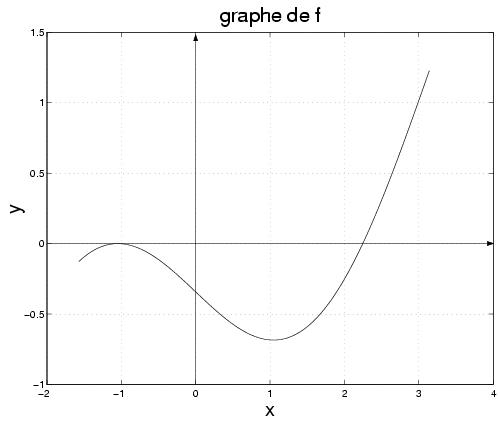

Exemple

On considère la fonction

sur

l'intervalle

. Le code Matlab suivant

trace le graphe de

f.

Code Matlab

La figure montre que f admet un unique zéro . Si on veut utiliser la méthode de dichotomie pour estimer à une tolérance

près,

il nous faut au plus 33 itérations. En effet, la suite

qui approche

à une tolérance

près,

il nous faut au plus 33 itérations. En effet, la suite

qui approche

vérifie

et

vérifie

et

Vérification numérique. Le code Matlab suivant permet de calculer la valeur de n nécessaire pour atteindre la précision en choisissant a = 0 et b = 1.

Code Matlab

Résultats

Code Matlab

x = 0:0.001:1;

f = inline('exp(x)+3*sqrt(x)-2');

plot(x, f(x))

grid on;

ylabel('f(x)');

xlabel('x');

title('graphe de f');

La figure montre que f admet un unique zéro . Si on veut utiliser la méthode de dichotomie pour estimer

à une tolérance

près,

il nous faut au plus 33 itérations. En effet, la suite

qui approche

à une tolérance

près,

il nous faut au plus 33 itérations. En effet, la suite

qui approche

vérifie

vérifie Vérification numérique. Le code Matlab suivant permet de calculer la valeur de n nécessaire pour atteindre la précision en choisissant a = 0 et b = 1.

Code Matlab

g = inline('exp(t) + 3*sqrt(t)-2');

Nit = 0;

epsilon = 1e-10;

borneinf = 0;

bornesup = 1;

pmilieu = (borneinf + bornesup)/2;

while and(g(pmilieu) ~= 0, (bornesup-borneinf) >= epsilon )

Nit = Nit+1;

if g(pmilieu)*g(borneinf) < 0

bornesup = pmilieu;

else

borneinf = pmilieu;

end

pmilieu = (borneinf + bornesup)/2;

end

pmilieu

g(pmilieu)

Nit - 1

n_theorique = 10*log(10)/log(2) - 1

Résultats

Exemple

Si nous reprenons l'exemple précédent avec la fonction

f(x) = 10x - 5, nous

obtenons les résultats suivants:

On voit alors qu'on atteint la racine sans aucune itération,

ce qui montre contrairement

à l'exemple précédent que la majoration du théorème ci-dessus

est parfois assez large.

sans aucune itération,

ce qui montre contrairement

à l'exemple précédent que la majoration du théorème ci-dessus

est parfois assez large.

On voit alors qu'on atteint la racine

sans aucune itération,

ce qui montre contrairement

à l'exemple précédent que la majoration du théorème ci-dessus

est parfois assez large.

sans aucune itération,

ce qui montre contrairement

à l'exemple précédent que la majoration du théorème ci-dessus

est parfois assez large.Exercice

Méthode de dichotomie

III Méthode de point fixe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ III Méthode de point fixe

III-1 Principe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-1 Principe

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Le principe de cette méthode consiste à transformer l'équation f(x) = 0 en une équation équivalente g(x) = x où g est une fonction auxiliaire "bien" choisie. Le point

est alors un point fixe de

g. Approcher les zéros de

f revient à approcher les points

fixes de

g. Le choix de la fonction

g est motivé par les exigences du

théorème de point fixe. En effet, elle doit être

contractante dans un voisinage

I de

est alors un point fixe de

g. Approcher les zéros de

f revient à approcher les points

fixes de

g. Le choix de la fonction

g est motivé par les exigences du

théorème de point fixe. En effet, elle doit être

contractante dans un voisinage

I de

, ce qui revient à vérifier

que

sur ce voisinage.

Dans ce cas, on construit une suite

définie par:

, ce qui revient à vérifier

que

sur ce voisinage.

Dans ce cas, on construit une suite

définie par:Il ne reste plus qu'à appliquer localement le théorème de point fixe pour démontrer que

C'est l'objet du paragraphe suivant:

Exercice

Méthode de point fixe

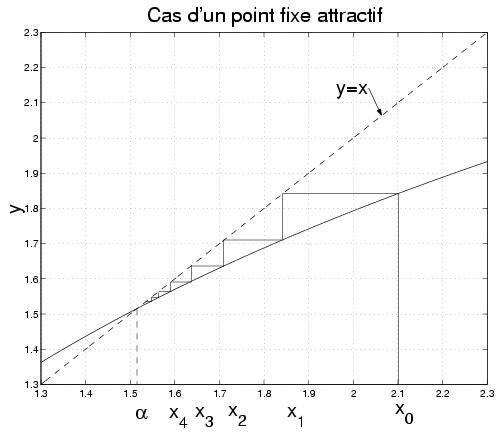

III-2 Point attractif

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-2 Point attractif

III-2-1 Théorème de convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-2 Point attractif

→ III-2-1 Théorème de convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Théorème

Soit

de

classe

. On suppose que

g admet un point fixe

vérifiant

. Alors il existe un voisinage

de

dans

I tel

que la suite

(xn) définie par :

dans

I tel

que la suite

(xn) définie par :

converge vers .

.

dans

I tel

que la suite

(xn) définie par :

dans

I tel

que la suite

(xn) définie par :converge vers

.

.Démonstration

Comme

il existe

tel que

. De plus,

g' est continue sur

I donc il existe

un voisinage

tel

que

Donc

g est

k-contractante sur

. En particulier,

.

Le théorème de point fixe appliqué

localement à

g dans le voisinage

implique que

Définition

III-2-2 Illustration graphique

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-2 Point attractif

→ III-2-2 Illustration graphique

III-2-3 Intervalle de convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-2 Point attractif

→ III-2-3 Intervalle de convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Proposition

En pratique, un intervalle de convergence

peut être calculé comme suit:

- Si

, prendre comme intervalle de convergence

contenant

tel que

tel que - Si

, prendre comme intervalle de convergence

tel que

Démonstration

- Cas où

.

D'après la continuité de

g', il existe

contenant

tel que

On a alorsEn effet, comme g est croissante sur , on a:D'autre part, on aComme ,ce qui donne . Donc . De plus,Comme ,ce qui donne .

tel que

On a alorsEn effet, comme g est croissante sur , on a:D'autre part, on aComme ,ce qui donne . Donc . De plus,Comme ,ce qui donne .

D'où . De plus:-

si

, alors

(xn) est croissante convergeant vers

;

;

-

si

, alors

(xn) est décroissante convergeant vers

-

si

, alors

(xn) est croissante convergeant vers

- Cas où

.

D'après la continuité de

g', il existe un voisinage

de

tel que

et Les réels

tel que

et Les réels et

et

sont nécessairement de part et d'autre de

sont nécessairement de part et d'autre de

:

ou

.

En effet, on a

Comme , et sont de signes contraires, ce qui prouve le résultat.

:

ou

.

En effet, on a

Comme , et sont de signes contraires, ce qui prouve le résultat.

Montrons que si , alorsOn suppose que ; on a , ce qui implique que , puis queD'où . Soit en supposant que xn et appartiennent à , on montre de la même façon que

On conclut donc que

Remarquons finalement que est toujours entre deux termes successifs

de la suite

(xn). On dit que

(xn) encadre

est toujours entre deux termes successifs

de la suite

(xn). On dit que

(xn) encadre

.

Par conséquent si

.

.

Par conséquent si

.

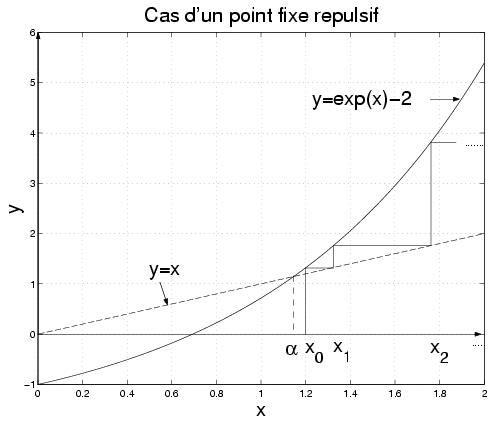

III-3 Point répulsif

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-3 Point répulsif

III-3-1 Théorème de non-convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-3 Point répulsif

→ III-3-1 Théorème de non-convergence

III-3-2 Illustration graphique

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-3 Point répulsif

→ III-3-2 Illustration graphique

III-3-3 Remarque sur la convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-3 Point répulsif

→ III-3-3 Remarque sur la convergence

III-4 Point douteux

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-4 Point douteux

III-4-1 Définition

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-4 Point douteux

→ III-4-1 Définition

III-4-2 Exemple1

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-4 Point douteux

→ III-4-2 Exemple1

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

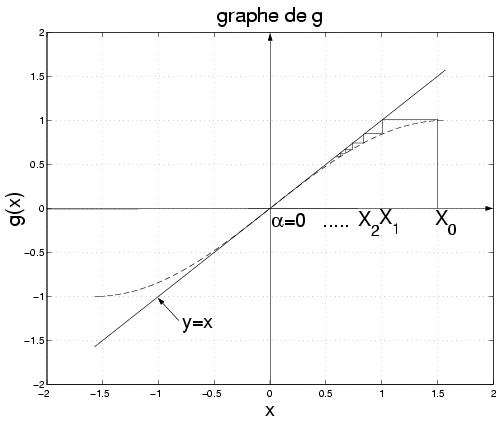

Exemple

Soit la fonction

g définie par

. On a

et

pour tout

la suite

itérée

(xn) définie par

est

strictement décroissante minorée par

0 donc convergeant vers

une limite

. Comme

g est continue et que

est l'unique point fixe de

g sur

.

. Comme

g est continue et que

est l'unique point fixe de

g sur

.

. Comme

g est continue et que

est l'unique point fixe de

g sur

.

. Comme

g est continue et que

est l'unique point fixe de

g sur

.Illustration graphique

Code Matlab

x = -pi/2:0.0001:pi/2;

g = inline('sin(x)');

plot(x, g(x), '--', x, x, '-')

grid on;

ylabel('g(x)');

xlabel('x');

axis on;

title('graphe de g');

III-4-3 Exemple2

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→

III-4 Point douteux

→ III-4-3 Exemple2

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Exemple

Soit la fonction

.

On a

et pour tout

la suite

itérée

(xn) définie par

est

strictement croissante et non majorée donc divergente. Par conséquent,

le point fixe

de

g est répulsif.

Illustration graphique

Code Matlab

x = -1:0.0001:2;

g = inline('sinh(x)');

plot(x, g(x), '--', x, x, '-')

grid on;

ylabel('g(x)');

xlabel('x');

axis on;

title('graphe de g');

Exercice

Point douteux

III-5 Ordre de convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-5 Ordre de convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Soit

un point fixe de

g.

un point fixe de

g.

Nous allons maintenant présenter un résultat simplifié concernant l'ordre de la méthode de point fixe.

Démonstration

un point fixe de

g.

un point fixe de

g.

Remarque

Si

on sait que

est un point attractif. Si de plus

g est

de classe

sur

I et s'il existe

M>0 tel que

, pour tout

x dans un voisinage

de

est un point attractif. Si de plus

g est

de classe

sur

I et s'il existe

M>0 tel que

, pour tout

x dans un voisinage

de

alors

d'après la formule de Taylor :

alors

d'après la formule de Taylor :

d'où

avec

.

La suite

(xn) est alors convergente à convergence au moins quadratique

(voir introduction). est un point attractif. Si de plus

g est

de classe

sur

I et s'il existe

M>0 tel que

, pour tout

x dans un voisinage

de

est un point attractif. Si de plus

g est

de classe

sur

I et s'il existe

M>0 tel que

, pour tout

x dans un voisinage

de

alors

d'après la formule de Taylor :

alors

d'après la formule de Taylor :

Nous allons maintenant présenter un résultat simplifié concernant l'ordre de la méthode de point fixe.

Théorème

Soit

de

classe

avec

. On suppose que

g admet un unique point fixe

vérifiant

.

Il existe alors un voisinage

de

dans

I

tel que la suite itérée

(xn) définie par:

converge vers

dans

I

tel que la suite itérée

(xn) définie par:

converge vers

.

De plus, si

alors l'ordre de convergence de

(xn) est égal à

m.

.

De plus, si

alors l'ordre de convergence de

(xn) est égal à

m.

dans

I

tel que la suite itérée

(xn) définie par:

dans

I

tel que la suite itérée

(xn) définie par: .

De plus, si

.

De plus, si

Démonstration

L'existence de

de

est assurée par le théorème de

convergence pour un point attractif. La formule de Taylor appliquée

à la fonction

g au point

est assurée par le théorème de

convergence pour un point attractif. La formule de Taylor appliquée

à la fonction

g au point

à l'ordre

m donne: il existe un réel

cn dans

l'intervalle

tel que :

Si on suppose de plus que

, alors

Donc,

à l'ordre

m donne: il existe un réel

cn dans

l'intervalle

tel que :

Si on suppose de plus que

, alors

Donc,

est assurée par le théorème de

convergence pour un point attractif. La formule de Taylor appliquée

à la fonction

g au point

est assurée par le théorème de

convergence pour un point attractif. La formule de Taylor appliquée

à la fonction

g au point

à l'ordre

m donne: il existe un réel

cn dans

l'intervalle

tel que :

à l'ordre

m donne: il existe un réel

cn dans

l'intervalle

tel que :

- le rapport tend vers qui est fini et non nul,

- pour tout , le rapport tend vers .

III-6 Test d'arrêt

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

III Méthode de point fixe

→ III-6 Test d'arrêt

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, la suite (xn) converge vers un réel

vérifiant

. En fixant la tolérance

vérifiant

. En fixant la tolérance

on estime qu'on atteint la précision

on estime qu'on atteint la précision

dès qu'il existe

tel que:

dès qu'il existe

tel que:Néanmoins, la situation devient plus concrète lorsque g' est négative au voisinage de

. En effet:

. En effet:Proposition

Soit

de

classe

. On suppose que

g admet un unique point fixe

vérifiant

-1 < g'(x)<0 pour tout

x

dans un intervalle de convergence

de

. Soit la suite

définie par:

. Soit la suite

définie par:

Alors:

Par conséquent, soit n0 tel que alors approche à

à

près.

près.

. Soit la suite

définie par:

. Soit la suite

définie par:Alors:

Par conséquent, soit n0 tel que alors approche

à

à

près.

près.Démonstration

On applique le théorème des accroissements finis à

g entre

xn et

. Il existe alors

cn entre

xn et

. Il existe alors

cn entre

xn et

telle que:

ce qui donne:

Comme

sont de signes contraires.

telle que:

ce qui donne:

Comme

sont de signes contraires.

Finalement,

Finalement,

. Il existe alors

cn entre

xn et

. Il existe alors

cn entre

xn et

telle que:

telle que:

IV Méthode de Newton

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ IV Méthode de Newton

IV-1 Principe et convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

IV Méthode de Newton

→ IV-1 Principe et convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

La méthode de Newton est une méthode particulière de point fixe. Elle

est basée sur l'idée de construction d'une suite

(xn) qui

converge vers

d'une manière quadratique. Rappelons que

d'après le

théorème

, si

g est une application

de

dans

,

on a les résultats suivants:

d'une manière quadratique. Rappelons que

d'après le

théorème

, si

g est une application

de

dans

,

on a les résultats suivants:

Poursuivons maintenant notre construction de la méthode de Newton. Considérons et tel que . Posons

avec

tel que

Nous avons donc

Si on choisit

h pour que

, la méthode de point fixe appliquée

g

donne pour

une suite

(xn) convergeant vers

d'une manière au moins

quadratique (d'ordre supérieur ou égal à

2). Or

et

donc

Il suffit donc de choisir

h telle que

Ceci n'est

possible que si

d'une manière au moins

quadratique (d'ordre supérieur ou égal à

2). Or

et

donc

Il suffit donc de choisir

h telle que

Ceci n'est

possible que si

En résumé, si est telle que et , on prend pour x assez proche de et la fonction définie par :

vérifie

. Grâce au

théorème

, il existe un voisinage

de

dans

tel que la suite

(xn) définie

par

est convergente vers

dans

tel que la suite

(xn) définie

par

est convergente vers

de manière au moins quadratique.

de manière au moins quadratique.

d'une manière quadratique. Rappelons que

d'après le

théorème

, si

g est une application

de

dans

,

on a les résultats suivants:

d'une manière quadratique. Rappelons que

d'après le

théorème

, si

g est une application

de

dans

,

on a les résultats suivants:

- Si

, et si

alors

et la convergence est linéaire.

- Si

et

, alors

et la convergence est au moins quadratique.

Poursuivons maintenant notre construction de la méthode de Newton. Considérons et tel que . Posons

d'une manière au moins

quadratique (d'ordre supérieur ou égal à

2). Or

d'une manière au moins

quadratique (d'ordre supérieur ou égal à

2). Or

En résumé, si est telle que et , on prend pour x assez proche de et la fonction définie par :

dans

tel que la suite

(xn) définie

par

dans

tel que la suite

(xn) définie

par

de manière au moins quadratique.

de manière au moins quadratique.

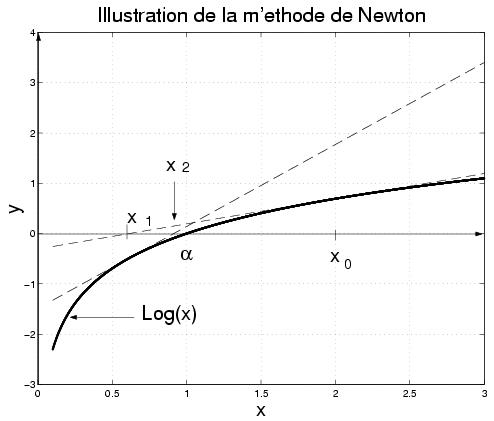

Remarque

La suite de Newton vérifie

ou encore

Soit

x0 un point donné (proche de

). On considère la droite

D qui passe par le point

et qui a comme pente

f'(xn). Elle a comme équation :

D'après

l'équation

,

est le point où

la droite

D intersecte l'axe

Ox.

). On considère la droite

D qui passe par le point

et qui a comme pente

f'(xn). Elle a comme équation :

D'après

l'équation

,

est le point où

la droite

D intersecte l'axe

Ox.

). On considère la droite

D qui passe par le point

et qui a comme pente

f'(xn). Elle a comme équation :

). On considère la droite

D qui passe par le point

et qui a comme pente

f'(xn). Elle a comme équation :

IV-2 Illustration graphique

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

IV Méthode de Newton

→ IV-2 Illustration graphique

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Code Matlab

x = 0.1:.001:3;

x0 = 2;

x1 = 2*(1 - log(2));

plot(x, x.^-1 - 1 , '-b', x, -(1/x0)^2*(x - x0) + (1/x0 -1), '--b')

grid on;

ylabel('y');

xlabel('x');

title('Illustration de la methode de Newton');

Exercice [ Convergence locale de la méthode de Newton ]

Soit

une fonction de classe

admettant un unique zéro

de multiplicité 1.

- Montrer qu'il existe

tel

que

vérifie

et que la suite

(xn)

définie par :

converge vers

.

.

- On pose . Montrer que . En déduire que avec

Exercice

Méthode de Newton

Dans ce qui précède, nous avons supposé que la fonction f dont nous cherchons le zéro

vérifie

vérifie

est une racine simple de

f. La

question qu'on doit se poser maintenant est : que se passe-t-il quand

est une racine simple de

f. La

question qu'on doit se poser maintenant est : que se passe-t-il quand

est une racine de

f de multiplicité

? Si on garde

la même fonction

g que précédemment, la méthode de Newton perd son

caractère de convergence quadratique. En effet, on peut écrire

est une racine de

f de multiplicité

? Si on garde

la même fonction

g que précédemment, la méthode de Newton perd son

caractère de convergence quadratique. En effet, on peut écrire

, ce qui implique en terme de suite que tend vers . Ceci se traduit par une convergence linéaire et pas du tout quadratique. Pour récupérer cette dernière, on fait appel à la méthode de Newton modifiée.

IV-3 Méthode de Newton modifiée

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

IV Méthode de Newton

→ IV-3 Méthode de Newton modifiée

IV-4 Théorème de convergence globale

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

IV Méthode de Newton

→ IV-4 Théorème de convergence globale

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Nous allons énoncer un résultat de convergence globale ( x0 est choisi n'importe où dans le domaine de f) concernant la méthode de Newton pour des fonctions ayant une concavité déterminée (convexe ou concave).

Théorème

Soit

de classe

vérifiant :

La suite (xn) définie par :

est convergente vers

.

.

- f(a) f(b)<0

La suite (xn) définie par :

.

.

Démonstration

Les hypothèses

implique qu'il existe un unique

tel que

.

Comme

est de signe constant, on distingue deux cas :

- Premier cas :

(donc

f(x0)>0).

- Si

on a :

Comme f(x0)>0, alors . Rappelons que g est la fonction définie par . Commeg est croissante sur . D'où, puisque . On en déduit que . De plus,Donc, Par récurrence, on obtient :Donc la suite (xn) est décroissante et minorée par

, ce qui montre qu'elle est convergente.

Comme

et comme

g est

continue,

(xn) converge vers l'unique point fixe

, ce qui montre qu'elle est convergente.

Comme

et comme

g est

continue,

(xn) converge vers l'unique point fixe

de

g. On remarque de plus que

de

g. On remarque de plus que

- Si

un raisonnement

semblable au précédent implique que

(xn) est croissante majorée par

.

Donc

(xn) est convergente. Comme

et que

g est

continue, on obtient que

(xn) converge vers

.

Donc

(xn) est convergente. Comme

et que

g est

continue, on obtient que

(xn) converge vers

l'unique point fixe

de

g.

l'unique point fixe

de

g.

- Si

on a :

- Second cas :

(donc

f(x0) < 0). Alors le raisonnement précédent,

avec

f remplacée par

-f, implique que

la suite

(xn) converge vers

.

.

IV-5 Test d'arrêt

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

IV Méthode de Newton

→ IV-5 Test d'arrêt

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Une fois construite la suite (xn) convergeant vers le réel

vérifiant

et une fois fixée la tolérance

nous

cherchons le premier entier

n0 vérifiant :

vérifiant

et une fois fixée la tolérance

nous

cherchons le premier entier

n0 vérifiant :

donné par le théorème des

accroissements finis. Par conséquent,

donné par le théorème des

accroissements finis. Par conséquent,

fixée.

fixée.

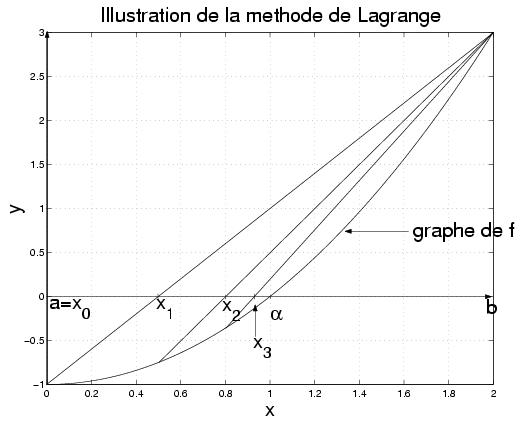

V Méthode de Lagrange

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ V Méthode de Lagrange

V-1 Principe

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

V Méthode de Lagrange

→ V-1 Principe

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

La méthode de Lagrange est une variante de la méthode

de Newton.

Soit ayant une convexité déterminée. Rappelons que pour calculer un zéro de

f

par la méthode de Newton, on considère la suite

(xn) définie par :

Dans certaines situations, la dérivée de

f est très

compliquée voir même impossible à calculer. Dans ce cas, nous

approchons la dérivée par un taux d'accroissement.

Ce que nous obtenons est appelée la méthode de Lagrange

ou méthode de la sécante :

Ici,

dépend de

xn et de

: on dit que c'est une méthode

à deux pas ; nous avons d'ailleurs besoin de deux itérés initiaux

x0 et

x1.

de

f

par la méthode de Newton, on considère la suite

(xn) définie par :

Dans certaines situations, la dérivée de

f est très

compliquée voir même impossible à calculer. Dans ce cas, nous

approchons la dérivée par un taux d'accroissement.

Ce que nous obtenons est appelée la méthode de Lagrange

ou méthode de la sécante :

Ici,

dépend de

xn et de

: on dit que c'est une méthode

à deux pas ; nous avons d'ailleurs besoin de deux itérés initiaux

x0 et

x1.

L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas le calcul de la dérivée f'. L'inconvénient est que la convergence n'est plus quadratique.

La fonction g correspondante vérifie :

Soit ayant une convexité déterminée. Rappelons que pour calculer un zéro

de

f

par la méthode de Newton, on considère la suite

(xn) définie par :

de

f

par la méthode de Newton, on considère la suite

(xn) définie par :

L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas le calcul de la dérivée f'. L'inconvénient est que la convergence n'est plus quadratique.

La fonction g correspondante vérifie :

V-2 Interprétation géométrique

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

V Méthode de Lagrange

→ V-2 Interprétation géométrique

V-3 Convergence

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→

V Méthode de Lagrange

→ V-3 Convergence

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

Nous allons nous inspirer de l'exemple précédent pour présenter un théorème de convergence.

Théorème

Soit

de classe

telle que

f' et

soient strictement positives sur

. On suppose

que

et on

appelle

l'unique solution de l'équation

f(x) = 0. Alors

l'unique solution de l'équation

f(x) = 0. Alors

l'unique solution de l'équation

f(x) = 0. Alors

l'unique solution de l'équation

f(x) = 0. Alors- La suite

(xn) telle que :

est bien définie.

- La suite

(xn) est croissante et converge vers

.

.

- La méthode de Lagrange est d'ordre au moins 1 :

Démonstration

On pose où

dans l'intervalle

.

Comme

f(a) < 0 et

f(b) > 0, le réel

x1 est l'abscisse de l'intersection de la

droite passant par

(a, f(a)) et

(b, f(b)) et vérifie

f(x1) < 0 ; de même,

f(x2) < 0 et par récurrence on a

dans l'intervalle

.

Comme

f(a) < 0 et

f(b) > 0, le réel

x1 est l'abscisse de l'intersection de la

droite passant par

(a, f(a)) et

(b, f(b)) et vérifie

f(x1) < 0 ; de même,

f(x2) < 0 et par récurrence on a  ).

).

Exercice

Méthode de Lagrange

VI Bibliographie

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ VI Bibliographie

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

- Philipe G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique et à l'optimisation . Dunod 1990.

- Jean-Pierre Demailly. Analyse numérique et équations différentielles . Presses Universitaires de Grenoble, 1996.

- Ernst Hairer. Introduction à l'analyse numérique . Université de Genève, section mathématiques, case postale 240. Octobre 2001.

VII Exercices

Résolution numérique de l'équation f ( x ) = 0

→ VII Exercices

- I Introduction

- II Méthode de dichotomie

- III Méthode de point fixe

- IV Méthode de Newton

- V Méthode de Lagrange

- VI Bibliographie

- VII Exercices

- Index

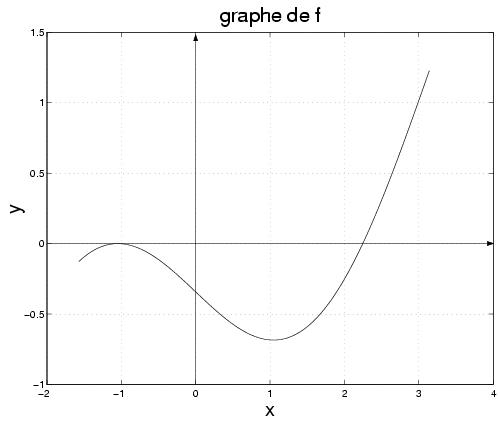

Exercice

On veut calculer les zéros de

l'équation

dans

l'intervalle

. Le graphe de la fonction

f est montré

dans la figure suivante :

- Peut-on appliquer la méthode de la bissection pour calculer les deux racines ? Pourquoi ? Dans le cas où c'est possible, estimer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour calculer le(s) zéro(s) avec une tolérance après avoir choisi un intervalle convenable.

- Ecrire la méthode de Newton pour la fonction f. A l'aide du graphe de la fonction f, déduire l'ordre de convergence de la méthode pour les deux zéros.

- On considère maintenant la méthode de point fixe

avec

pour calculer le zéro . En observant que établir si cette méthode de point fixe est convergente.

- En considérant encore le zéro

et la méthode de point fixe introduite à la

question précédente, montrer qu'il existe une constante positive

C > 0 telle que

et estimer cette constante.

Exercice

On veut calculer le zéro

de la fonction

f(x) = x3-2 en utilisant la méthode de point fixe

suivante :

étant un paramètre réel.

de la fonction

f(x) = x3-2 en utilisant la méthode de point fixe

suivante :

étant un paramètre réel.

de la fonction

f(x) = x3-2 en utilisant la méthode de point fixe

suivante :

de la fonction

f(x) = x3-2 en utilisant la méthode de point fixe

suivante :

- Pour quelles valeurs du paramètre w, le zéro de la fonction f est-il un point fixe de la méthode proposée ?

- Pour quelles valeurs de w, la méthode proposée est-elle d'ordre 2 ?

- Existe-t-il une valeur de w telle que l'ordre de la méthode de point fixe est supérieur à 2 ?

Exercice

On considère l'équation non linéaire

sur l'intervalle

.

- Montrer que la fonction

f admet un zéro

dans

et qu'il est unique.

dans

et qu'il est unique.

- Ecrire la méthode de Newton pour résoudre l'équation f(x) = 0. Quel est l'ordre de convergence de cette méthode ? Justifier la réponse.

- Proposer une méthode d'ordre 2 pour la résolution de l'équation donnée.

Exercice

Soit

une racine double de la fonction

f :

une racine double de la fonction

f :

une racine double de la fonction

f :

une racine double de la fonction

f :

- En tenant compte du fait qu'on peut écrire la fonction

f comme

vérifier que la méthode de Newton pour l'approximation de la racine

est

seulement d'ordre~

1.

est

seulement d'ordre~

1.

- On considère la méthode de Newton modifiée suivante :

Vérifier que cette méthode est d'ordre deux si l'on veut approcher

.

.

Exercice

On considère la fonction

sur l'intervalle

.

- Montrer qu'il existe un zéro

pour la fonction

f dans

et

qu'il est unique.

pour la fonction

f dans

et

qu'il est unique.

- On veut calculer le zéro

de la fonction

f par une méthode de point fixe convenable.

En particulier on se donne deux méthodes de point fixe

où

les fonctions

et

sont définies comme :

Laquelle de ces deux méthodes utiliseriez-vous pour calculer numériquement le zéro

de la fonction

f par une méthode de point fixe convenable.

En particulier on se donne deux méthodes de point fixe

où

les fonctions

et

sont définies comme :

Laquelle de ces deux méthodes utiliseriez-vous pour calculer numériquement le zéro de la

fonction

f ? Justifiez votre réponse.

de la

fonction

f ? Justifiez votre réponse.

- En utilisant la méthode de la bissection sur l'intervalle

estimer le nombre d'itérations nécessaires pour calculer

le zéro

de la fonction

f avec une tolérance

.

de la fonction

f avec une tolérance

.